Wenn Gaming auf Glücksspiel trifft. Erstellt mit ChatGPT am 08.07.2025, 18:19, Prompt: „Ich habe dir ein Bild hochgeladen, an dem du dich orientieren sollst. Deine Aufgabe ist es ein sehr realistisches Bild im 16:9 Format zu erstellen, in dem eine Overwatch Lootbox auf einem Roulette-Tisch steht“

Die Welt der Videospiele hat sich verändert: Statt nur einmal zu zahlen, locken immer mehr Anbieter mit Skins, Lootboxen und Premium-Währungen. Was viele für harmlose Spielereien halten, basiert auf psychologischen Mechanismen zur Verhaltensbeeinflussung. Doch viele Spieler*innen sind überzeugt: Das passiert nur anderen.

Spieler Peter ist sich sicher: Diesmal hat er mehr Glück. Angespannt klickt er auf „öffnen“ und blickt voller Erwartung auf den Bildschirm. Doch frustriert stellt er fest, dass er schon wieder nicht den erwünschten Skin erhalten hat. Nur einmal würde er es noch probieren, sagt er sich und tätigt die dafür nötige Überweisung.

Szenen wie diese sind keine Seltenheit. Kinder und Jugendliche klicken sich immer tiefer in Spiele hinein, ohne zu merken, wie stark sie von Glücksspiellogiken beeinflusst werden. Studien der britischen University of British Columbia und der kanadischen University of Plymouth zeigen: Die Mechanismen hinter Lootboxen ähneln denen von Spielautomaten – und können gefährlich werden. Trotzdem sehen viele Spieler*innen ihr eigenes Verhalten nicht als problematisch. Sie glauben, sie hätten alles im Griff – im Gegensatz zu „den anderen“, die sich angeblich nicht kontrollieren können.

It’s a me – Mikrotransaktionen

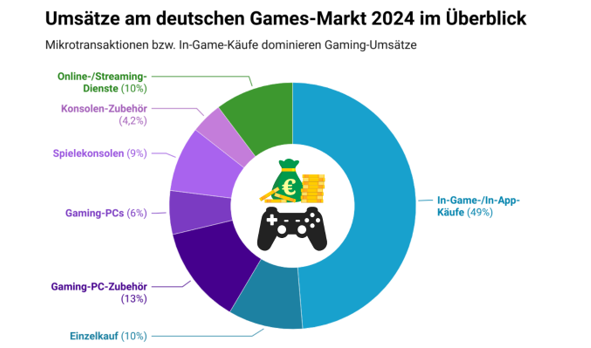

Kaum ein anderer Zweig der Unterhaltungsindustrie ist in den letzten Jahren so stark gewachsen wie die Videospielbranche. Im Jahr 2024 erwirtschaftete sie weltweit rund 184,3 Milliarden US-Dollar – mehr als drei Mal so viel wie die Film– und Musikindustrie zusammen. In Deutschland lag der Jahresumsatz bei knapp zehn Milliarden Euro. Ein wesentlicher Anteil dieses Erfolgs geht auf Mikrotransaktionen zurück. Dabei handelt es sich um Käufe, die direkt im Spiel stattfinden. Spieler*innen geben echtes Geld aus, um virtuelle Inhalte freizuschalten – etwa Kleidung, Waffen oder besondere Gegenstände, die das Spiel beeinflussen.

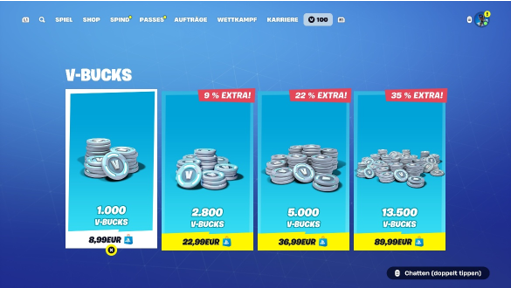

Ihren Ursprung fanden Mikrotransaktionen 2006 mit einem kosmetischen Rüstungs-Item für ein Pferd. Was damals noch für Diskussionen sorgte, hat sich schnell zu einem tragenden Geschäftsmodell der Branche entwickelt. Titel wie Fortnite erzielen heute Milliardenumsätze allein durch In-Game-Käufe. Diese Mikrotransaktionen treten in den unterschiedlichsten Formen auf: u.a. virtuelle Währungen oder Lootboxen – digitale Kisten, aus welchen Spieler*innen meist gegen Geld zufällig generierte Gegenstände oder gar Gameplay-Vorteile erhalten.

Der Preis der Versuchung

Lootboxen spülen der Videospielindustrie Jahr für Jahr Milliarden in die Kassen. Gleichzeitig spalten sie die Branche wie kein zweites Thema. Der Grund: Lootboxen verwenden ähnliche Mechanismen wie Glücksspiel. Zufallsbasierte Belohnungen sorgen für Nervenkitzel und fördern ein Verhalten, das süchtig machen kann. Laut Studien erhöht der Kauf von Lootboxen die Wahrscheinlichkeit echtes Glücksspiel zu betreiben und sogar in eine Sucht zu verfallen, besonders für Kinder und Jugendliche.

Spielehersteller setzen gezielt auf manipulative Strategien im Game-Design, um Spieler*innen wiederholt zum Geldausgeben zu verleiten. Diese reichen vom Kaufdruck durch zeitlich limitiere Angebote bis hin zu Pay-to-Win-Systeme für spielerischen Vorteil. Solche Mechaniken kommen häufig in Spielen mit jüngeren Zielgruppen wie Fortnite oder EA Sports FC (früher FIFA) vor. Aber für Kinder & Jugendliche kann das zum Problem werden. Denn virtuelle Währungen verschleiern den Bezug zu echtem Geld. Viele verlieren so den Überblick über ihre Ausgaben – mit teils finanziellen und emotionalen Folgen.

Viele Gamer erkennen die negativen, glücksspielähnlichen Mechaniken in Videospielen. Sie sind sich der schädlichen Auswirkungen auf Spieler*innen bewusst. Dennoch empfinden sie die Gefahr als etwas, das andere betrifft, nicht sie. Diese Denkweise spiegelt ein psychologisches Phänomen wider – den sogenannten “Third-Person-Effect“ aus der Kommunikationswissenschaft: viele Menschen glauben Medieninhalte, besonders solche mit negativen Auswirkungen, beeinflussen Dritte stärker als einen selbst. Bei In-Game-Käufen führt der Effekt dazu, dass Gamer die eigenen Ausgaben nicht kritisch hinterfragen, obwohl sie ebenso betroffen sind. Auf gesellschaftlicher Ebene wirkt der Third-Person-Effekt jedoch anders: Durch die Annahme, Dritte werden von Medieninhalten stärker beeinflusst, fordern Menschen höhere Schutzmaßnahmen und stärkere Regulierung – etwa bei Mikrotransaktionen.

Unklare Spielregeln

Somit hat sich in den letzten Jahren auch das Bewusstsein der politischen Entscheidungsträger*innen für diese problematische Entwicklung gefestigt. Die EU gibt beispielsweise sieben Richtlinien zum Umgang mit virtueller Währung vonseiten der Spieleanbieter vor. Der EU-weit gültige gesetzliche Rahmen für diese und noch tiefgreifendere Maßnahmen soll aber ab Mitte 2026 im sogenannten Digital Fairness Act geschaffen werden. Dabei soll vor allem die Transparenz bei der Anbahnung derartiger Mikrotransaktionen in Games verbessert werden.

Schon in den Jahren zuvor haben einzelne Länder Initiativen gesetzt, um gegen Glücksspielmechanismen in Spielen vorzugehen. In Belgien beispielsweise wurden Lootboxen bereits 2018 quasi als illegal erklärt, indem sie den strengen Glücksspielregeln des Landes unterstellt wurden. Dieses Vorgehen schreckte namhafte Anbieter wie EA genug ab, um Lootbox-Käufe für den belgischen Markt sperren zu lassen.

In Österreich ist die Lage aus rechtlicher Sicht noch unklar. Erst 2024 hat ein Urteil des Oberlandesgerichts Wien für Aufsehen gesorgt, welches Lootboxen aus der Fußballspielereihe FIFA als legitim und nicht als Glücksspiel befand. Aktuell befasst sich der Oberste Gerichtshof mit diesem Urteil und wird wohl noch 2025 eine Entscheidung über die Legalität von Lootboxen treffen.

Es stellt sich jedoch die Frage, wie sinnvoll ein theoretisches Verbot von Lootboxen überhaupt wäre. Denn im Grunde ist es nur ein kleiner Anteil an Spieler*innen, sogenannte „Wale“, welche enorme Summen für In-Game-Käufe ausgeben. Für viele andere Spieler*innen mit einem „normalen“ Konsumverhalten wäre das Wegfallen von Lootboxen sogar negativ für die Freude, die sie am Spiel empfinden. Diese können schließlich als Motivation dienen, um noch mehr Zeit in ein Spiel zu investieren.

Trotz aller möglichen Einschränkungen und Verbote ist jedoch klar, dass Mikrotransaktionen in Spielen auch in Zukunft verfügbar sein werden. Umso wichtiger ist es, dass sich bei den Spieler*innen und vor allem bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für die Gefahren übermäßiger Ausgaben und Sucht in Videospielen bildet.

Schließlich ist das Gefühl der eigenen Kontrolle oft nur eine Illusion. Was viele als reines Spiel betrachten, ist für andere längst ein ernstes Risiko – finanziell, psychisch und sozial. Und solange wir glauben, dass Lootboxen und Mikrotransaktionen nur die „anderen“ zu hohen Ausgaben treiben, unterschätzen wir, wie sehr diese Mechanismen auch auf uns selbst Einfluss nehmen können.

Über die Autoren

Moritz Denkmayr ist 21 Jahre alt und studiert im 5. Fachsemester Medienmanagement an der FH St. Pölten. Er beschäftigt sich insbesondere mit den Bereichen Streaming, Gaming und Film. Sein Interesse gilt dabei nicht nur kreativen Prozessen, sondern auch den wirtschaftlichen Strukturen und Entwicklungen der Unterhaltungsindustrie.

Bild: Moritz Denkmayr

Kontaktoptionen:

Email: moritz.denkmayr@gmail.com

Clemens Gantner ist 22 Jahre alt und studiert im 5. Fachsemester Medienmanagement an der FH St. Pölten. Vor allem Entwicklungen in der TV- und Gaming-Branche verfolgt er gespannt. Abseits davon widmet er sich gerne dem Klavier- und Tennisspielen.

Bild: Benjamin Stix

Kontaktoptionen:

Email: clemens.gantner1@gmail.com

Disclaimer: Für den Fall der Weiterverarbeitung durch Dritte wird darum gebeten, Autorenschaft und Ort der Erstveröffentlichung zu übernehmen und kenntlich zu machen.