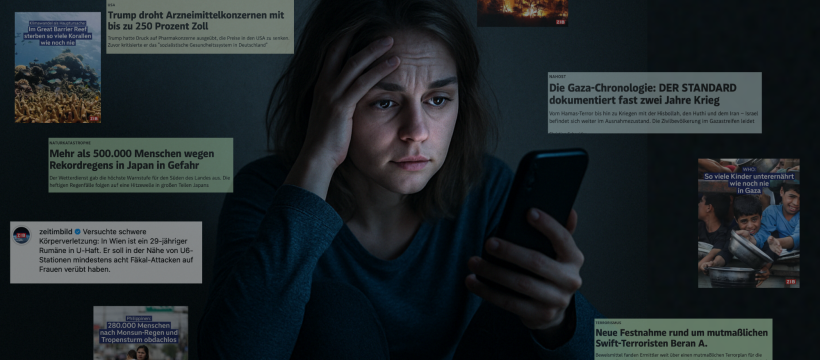

Frau während des Doomscrollings erschöpft, erstellt mit „Chat GPT -4o“ am 08.08.2025, 12:48h; Prompt: „Erstelle ein Bild im Querformat von einer Person, die in einem dunklen Raum sitzt und ein Smartphone in der Hand hält. An ihrem Gesichtsausdruck sind Angstzustände, Depressionen und Schlaflosigkeit zu erkennen.“ – Screenshots negativer Nachrichten von derstandard.at und Instagram-Posts von @zeitimbild, abgerufen am 08.08.2025, mit Canva in das Bild eingefügt

Krisen, Katastrophen und Konflikte dominieren digitale Feeds und fesseln den Blick stundenlang aufs Display. Was mit dem Wunsch nach Informationen beginnt, endet oft in digitaler Überforderung. Mit dem weltweiten Zugang zu digitalen Geräten ist es längst zu einer globalen Herausforderung geworden.

Es beginnt oftmals harmlos mit einer Schlagzeile über ein Unwetter. Doch binnen weniger Minuten folgen bereits Meldungen über Kriege sowie wirtschaftliche und politische Krisen. Dieses scheinbar endlose, zwanghafte Scrollen durch Nachrichtenströme hat einen Namen: „Doomscrolling“. Der Begriff vereint das englische „doom“, was mit „Verderben“, „Untergang“, „Schicksal“ zu übersetzen ist, mit dem eingedeutschten „scrollen“, dem ständigen Weiterwischen auf dem Bildschirm. Er ist erstmals im Jahr 2018 auf der Social Media Plattform Twitter (heute X) erschienen. Sprachlich erinnert der Begriff zudem an das Videospiel Doom aus den 1990er-Jahren, das durch düstere Szenarien und den Kampf gegen Dämonen geprägt war.

Wenn Nachrichten krank machen

Eine im Journal of Computers in Human Behavior veröffentlichte Studie von der australischen Flinders University, an der 800 Student*innen aus Iran und den USA teilnahmen, belegt weitreichende Folgen von Doomscrolling. Demnach kann durch endloses Scrollen durch Krisenmeldungen und Katastrophenberichte eine Form von indirektem Trauma ausgelöst werden. Obwohl man nicht selbst davon betroffen ist, wird man durch die Rezeption solcher Inhalte andauernd mit tragischen Lebensrealitäten anderer Menschen konfrontiert.

Die permanente Konfrontation mit Negativschlagzeilen versetzt das Gehirn in einen dauerhaften Stresszustand, da das Stresssystem kontinuierlich aktiviert wird, während diese Anspannung allerdings nicht wieder abgebaut wird. Folgeerscheinungen dieses Dauerstresses können beispielsweise Konzentrationsschwächen, Schlaflosigkeit, Angstzustände sowie Depressionen bis hin zu einer gestörten Wahrnehmung der Realität sein.

Betroffene Personengruppen

Doomscrolling kann grundsätzlich alle Menschen, die Zugang zu digitalen Geräten haben, betreffen. Aufgrund ihrer ausgeprägten Nutzung von sozialen Netzwerken und der starken Abhängigkeit von Smartphones sind junge Generationen, wie Gen Z sowie Millennials, besonders anfällig, in das Muster des Doomscrollings zu geraten. In dieser Altersgruppe ist meist wenig Bewusstsein für digitale Medienrezeption vorhanden, da ihre Gehirnstrukturen noch nicht vollständig ausgereift sind. Social Media Plattformen nutzen diese Schwachstelle mit ihren Algorithmus-gesteuerten Feeds und Benachrichtigungssystemen allerdings gezielt aus.

Des Weiteren neigen tatsächlich Frauen dazu, häufiger in das Muster des endlosen Scrollens zu geraten als Männer. Außerdem weisen Menschen, die in ihrer Vergangenheit bereits traumatische Lebenserfahrungen gemacht haben, eine höhere Anfälligkeit für exzessive Nachrichtenrezeption auf.

Warum schlechte Nachrichten so schwer loszulassen sind

Die starke Reaktion des menschlichen Gehirns auf negative Nachrichten lässt sich evolutionsbiologisch durch den Negativitätsbias erklären. Zu früheren Lebenszeiten war es wichtig, Gefahrenquellen wie etwa Raubtiere oder andere bedrohliche Situationen schnell zu erkennen. So hat der Mensch als Überlebensmechanismus eine einseitige Fokussierung auf Negatives entwickelt. Heutzutage ist dies durch veränderte Lebensrealitäten nicht mehr notwendig. Allerdings bleibt die Tendenz des Gehirns, besonders stark auf negative Inhalte zu reagieren, selbst wenn keine unmittelbare Gefahr vorhanden ist, bestehen.

Die Funktionsweise von Algorithmen in den sozialen Medien hat ebenfalls erheblichen Einfluss auf Doomscrolling. Das Infinite Scroll Prinzip auf Social Media Plattformen wie beispielsweise TikTok oder Instagram führt dazu, dass Nutzer*innen permanent neue Nachrichten angezeigt bekommen. Weiters werden Inhalte nicht etwa chronologisch oder nach journalistischer Relevanz sortiert. Durch Algorithmen werden Nutzer*innen ausschließlich Nachrichten basierend auf ihrem Klick- und Nutzungsverhalten angezeigt.

Obwohl das Phänomen häufig mit negativen Gefühlen wie etwa Angststörungen oder Depressionen in Verbindung gebracht wird, kann während des Doomscrollings allerdings das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert werden. Dahinter steckt eine neurobiologische Erklärung. Bei jedem neuen Beitrag, schüttet das Gehirn Dopamin aus. Diese Reaktion kann digitale Abhängigkeit sukzessive verstärken und macht das permanente Scrollen somit zu einem automatisierten Verhalten, von dem sich Betroffene nur schwer zurückhalten können.

Wenn der Bildschirm nicht mehr loslässt

Nicht selten geraten Nutzer*innen dabei immer tiefer in eine Kette negativer Inhalte. Dieses Phänomen ist als „Rabbit-Hole“ bekannt. Mit jedem weiteren Beitrag zur Thematik wächst der Drang weiterzulesen sowie die emotionale Belastung, wodurch der Bezug zur Realität verloren gehen kann.

Besonders seit der COVID19-Pandemie hat das Phänomen stark an Relevanz gewonnen. Zu dieser Zeit änderte sich das digitale Nutzungsverhalten vieler Menschen nachhaltig, da diese oftmals Nächte lang durch Online-Quellen scrollten, um nach neuen Informationen zu aktuellen Zahlen, Symptomen und Infektionsverläufen zu suchen. Verstärkt wurde diese zwanghafte Nachrichtenrezeption ebenso durch politische Ereignisse, wie etwa die Präsidentschaft von Donald Trump, die mediale Daueraufmerksamkeit erzeugten und damit viele Menschen an ihre Bildschirme fesselten.

Wie eine Studie der University of Essex von Kathryn Buchanan und ihrem Team aus dem Jahr 2021 belegt, würden bereits zwei bis vier Minuten Corona-Berichterstattung auf Twitter oder YouTube ausreichen, um negative Emotionen auszulösen. Die Konfrontation mit positiven Meldungen zeigte hingegen keine schädlichen Effekte. Somit zeigt sich, dass nicht die Mediennutzung an sich, sondern die Qualität der Inhalte über das psychische Wohlbefinden entscheidet.

Doomscrolling macht deutlich, wie relevant bewusste und reflektierte Medienrezeption ist. In einer Zeit, in der negative Inhalte zu jeder Zeit und auf der ganzen Welt verfügbar sind, schützt vor allem ein kritischer Umgang mit Informationen vor digitaler Überforderung und damit einhergehende mentale Belastung.

Über die Autorinnen

Emma Geiselhofer ist 21 Jahre alt und studiert im 4. Fachsemester Medienmanagement an der FH St. Pölten. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit Lesen oder Sport und besucht gerne Konzerte.

Bild Copyright: Emma Geiselhofer

Kontaktoption: LinkedIn: Emma Geiselhofer

Mail: mm231006@fhstp.ac.at

Rebecca Geppl ist 20 Jahre alt und studiert im 4. Fachsemester Medienmanagement an der FH St. Pölten. Neben ihrem Studium und ihrer Arbeit liest sie gerne, ist leidenschaftliche Tierliebhaberin und genießt die gemeinsame Zeit mit ihrem Hund in der Natur.

Bild Copyright: Rebecca Geppl

Kontaktoption: Mail: mm231047@fhstp.ac.at