Medien prägen unsere politische Meinung – bewusst oder unbewusst. Doch nicht alle Wähler*innen profitieren gleich davon: Nach der Wissensklufthypothese erhalten Interessierte und Besserinformierte tendenziell mehr Erkenntnisse aus Medienangeboten. Dieser Artikel soll zeigen, wie unterschiedlich Wählerinnen und Wähler in Österreich ihre Entscheidungen treffen und welche Rolle Medien dabei spielen.

“Das Parlament in Wien, Schauplatz politischer Entscheidungen und Symbol demokratischer Teilhabe” erstellt von ChatGPT-4o am 15. Juli 2025, 12:43, mit dem Prompt: “Generiere mir ein Bild zum österreichischen Parlament.“

Die Nationalratswahl 2024 hat die politische Bühne neu geordnet und dabei auch die Debatte über die Macht und Reichweite der Medien neu entfacht. Studien und Wahlanalysen verdeutlichen: Medien prägen die politische Meinungsbildung weiterhin maßgeblich, doch sie erreichen die Bevölkerung nicht mehr im selben Ausmaß wie in den Jahren vor dem digitalen Wandel. Eine Untersuchung zeigt etwa, dass insbesondere junge Erwachsene in Österreich Nachrichten zunehmend über soziale Medien nutzen, während traditionelle Medien an Reichweite verlieren. Diese wachsende Spaltung im Zugang zu Information ist mehr als ein Randphänomen.

Medienlandschaft und Informationsverhalten

Die Mediendiskursstudie Wien 2024 zeigt, wie unterschiedlich Bevölkerungsgruppen Medien zur politischen Information nutzen. Das Internet ist dabei die wichtigste Quelle, vor allem bei Jüngeren und digitale Technologien nutzenden Wählergruppen. Klassische Medien wie Fernsehen, Radio und Tageszeitungen bleiben stabil, erreichen aber primär ältere oder formal besser gebildete Gruppen. Entscheidend ist jedoch nicht nur, ob Informationen vorhanden sind, sondern wie sie aufgenommen und verarbeitet werden. Hier zeigen sich laut der Studie deutliche Unterschiede hinsichtlich Medienkompetenz, Interesse und Vertrauen.

Ein Beispiel für digitale Wahlhilfe bietet wahlkabine.at. Die Plattform, betrieben von SOS Kinderdorf, dem Verein Österreichischer Volkshochschulen und dem Institut für Neue Kulturtechnologien, stellt Nutzerinnen und Nutzer vor politische Aussagen und zeigt im Anschluss, mit welchen Parteien die eigenen Antworten übereinstimmen. Gerade bei jüngeren Wähler*innen hat sich das Tool als Orientierungshilfe etabliert. Mit dem digitalen Angebot werden nicht nur politisch Interessierte adressiert, sondern auch Zielgruppen, die vom klassischen Journalismus kaum noch erreicht werden oder in der politischen Bildung Lücken aufweisen. Gleichzeitig bleibt festzuhalten: Wer solche Angebote weder nutzt noch über andere Kanäle Zugang zu politischen Inhalten findet, droht aus dem politischen Diskurs ausgeklammert zu werden.

Politische Verschiebungen und ihre Hintergründe

“Ein Vergleich der Wahlergebnisse der Nationalsratswahl aus dem Jahr2029 und 2024” erstellt von ChatGPT-4o am 15. Juli 2025, 12:53, mit dem Prompt: “Bitte erstelle mir eine Grafik, wo die Ergebnisse von der Nationalratswahl 2029 und 2024 verglichen werden.“

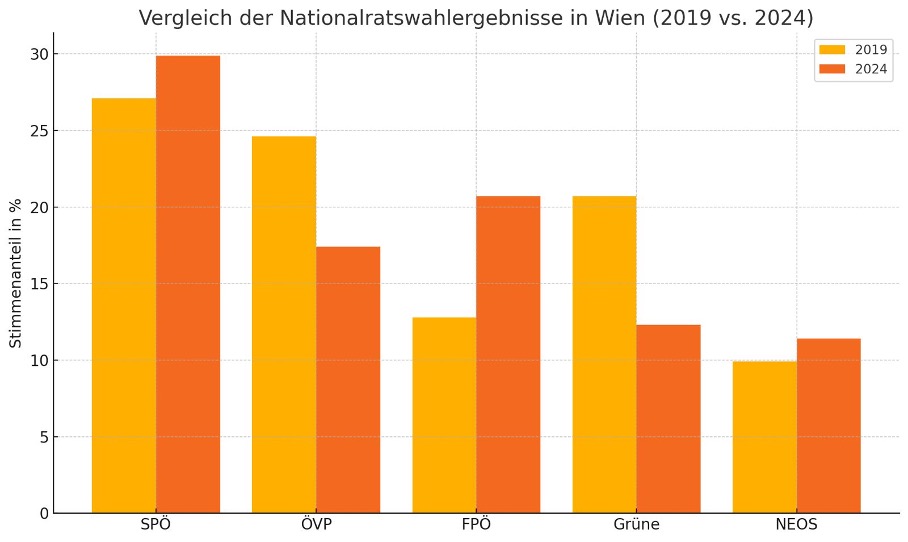

Ein Vergleich der Nationalratswahlen 2019 und 2024 zeigt: Die politische Landschaft in Österreich befindet sich im Wandel. Laut den Wiener Wahlbehörden erreichte die SPÖ vor fünf Jahren mit etwa 27 Prozent knapp vor den Grünen und der ÖVP, die sich ein enges Rennen lieferten. Auf Bundesebene dominierte damals die ÖVP mit klarem Vorsprung, während die FPÖ deutlich zurücklag.

Fünf Jahre später hat sich dieses Bild deutlich verändert. Bundesweit konnte sich die FPÖ erstmals an die Spitze setzen. Die ÖVP verlor spürbar an Stimmen, ebenso die SPÖ. In Wien behauptete sich die Sozialdemokratie zwar weiterhin als stärkste Kraft und konnte leicht zulegen, doch auch die FPÖ verzeichnete hier deutliche Zugewinne. Die Grünen mussten hingegen erhebliche Verluste hinnehmen, während die NEOS ihren Stimmenanteil ausbauen konnten.

Wie der Falter analysiert, wäre es verkürzt und überheblich, den Erfolg bestimmter Parteien als Produkt von Desinformation, Polarisierung oder gar Unwissenheit abzutun. Eine solche Sichtweise, verkenne die Realität: Der politische Wandel, den diese Wahl markiere, sei nicht medial inszeniert, sondern gesellschaftlich tief verankert.

Natürlich sind Reizwörter, Skandale und Vereinfachungen Teil moderner Kommunikation – doch sie erklären die Tiefe und Richtung dieses Wahlausgangs möglicherweise unvollständig. Die Verantwortung liegt nicht allein bei Medien oder Wahlstrategien, sondern auch bei der Politik selbst, die es offenbar versäumt hat, auf die Bedürfnisse und Sorgen breiter Bevölkerungsschichten einzugehen.

Der Digital News Report Austria 2024 zeichnet ein differenziertes Bild: Zwar ist das Vertrauen in Nachrichtenmedien auf einem historischen Tiefstand, doch von einer flächendeckenden Fragmentierung der Öffentlichkeit könne keine Rede sein. Soziale Medien würden zwar häufiger genutzt, klassische und vertrauenswürdige Medien blieben jedoch zentrale Informationsquellen, besonders für politisch Interessierte. Echokammern und Polarisierung existieren, sind jedoch kein flächendeckendes Phänomen in der österreichischen Medienlandschaft.

“Die Wahlurne als Schnittstelle zwischen politischer Meinung und demokratischer Handlung” erstellt von ChatGPT-4o am 15. Juli 2025, 12:54, mit dem Prompt: “Generiere mir ein Bild passend zu der Nationalratswahl.”

Teilhabe, Bildung und Medienkompetenz

Ein großes Thema bleibt die Wissensklufthypothese, also die Annahme, dass Bevölkerungsgruppen mit höherem Bildungsstand und Medienzugang schneller und tiefer politisches Wissen erwerben als andere. Die einenÖsterreicher*innen informieren sich gezielt, die anderen wiederum kaum. Gerade über soziale Medien verbreiten sich vereinfachte Inhalte besonders stark – eine Dynamik, die sich mit der Wissensklufthypothese erklären lässt: Wer schon gut informiert ist, profitiert mehr, dies bleibt aber ein theoretisches Modelle, keine abschließenden Erklärungen. Die Mediendiskursstudie Wien 2024 zeigt in diesem Zusammenhang: Trotz eines breiten Informationsangebots bleiben Unterschiede bestehen oder verschärfen sich sogar. Die Analyse der Wiener Zeitung zeigt: Medien sind zentrale Akteure in der politischen Meinungsbildung, doch sie erreichen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark.

Für eine lebendige Demokratie braucht es daher mehr als nur Zugang zu Information: Es braucht gezielte Förderung von Medienkompetenz, Vertrauen in unabhängige Berichterstattung und Formate, die auch politikferne Gruppen ansprechen. Gelichzeitig lebt eine Demokratie von vielfältigen politischen Positionen, unterschiedlichen Perspektiven, Überzeugungen und Stimmen. Nur so kann die Kluft zwischen Faktencheck und Bauchgefühl überbrückt werden.

Über die Autorinnen

Elena Artner ist 21 Jahre alt und studiert im 4. Fachsemester Medienmanagement an der FH St. Pölten. Sie interessiert sich besonders für gesellschaftliche Kommunikation und mediale Wissensvermittlung. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport, verbringt Zeit in der Natur und bleibt dadurch aktiv und ausgeglichen.

Bild Copyright: FH St. Pölten

Kontaktoption: Instagram / @elenaartner

Sarah Gries ist 21 Jahre alt und studiert ebenfalls Medienmanagement an der FH St. Pölten. Durch ihren Großvater entdeckte sie früh ihre Begeisterung für die Medienwelt, deren Vielfalt sie bis heute fasziniert. Mit großem Interesse verfolgt sie politische und mediale Zusammenhänge und informiert sich regelmäßig über aktuelle Entwicklungen.

Bild Copyright: Sarah Gries

Kontaktoption: Instagram/ @sarahrosa.gr

Disclaimer: Für den Fall der Weiterverarbeitung durch Dritte wird darum gebeten, Autorenschaft und Ort der Erstveröffentlichung zu übernehmen und kenntlich zu machen.